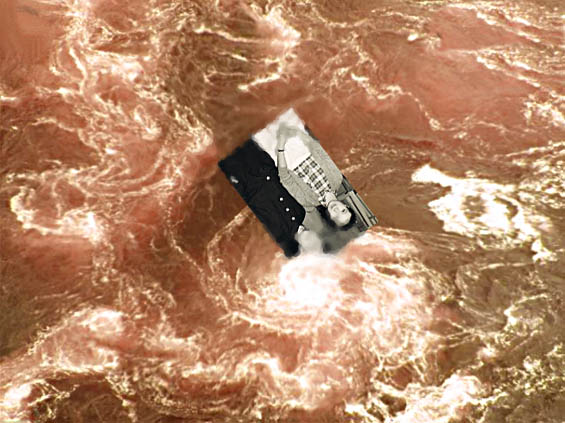

宝塚トップ出身の女優とのツーショット(4)

山陰の片田舎から東京の大学を受験することになったわしは、郷土出身の知り合いの家に泊めてもらって入試を受けた。

試験の全日程が終わった翌日、その家の娘さんの案内で、コネがあった日活撮影所の見学をさせてもらうことになった経緯を、前回までに書いた。〔前回まではこちら→ 1⃣、2⃣、3⃣〕

巨大な倉庫のような撮影スタジオの中は、天井の高い、薄暗い巨大な材木置き場のような所だった。辺りにはさまざまな木材や家具・調度類等が山のように雑然と置かれていた。

足の下は土間で、湿った土の匂いがした。

「暗いし、足元にいろんな物がおいてありますから、気をつけて」

案内の所員に言われながら、雑多な置き物の間を縫うようにして進むと、暗い巨大な空間のほぼ中央に、こじんまりとした庶民的日本家屋のセットが組まれていた。

そこにだけ強烈な照明が当てられていて、まるでその家の中で光が沸騰して、あふれ出しているように見えた。

セットの中では、平凡な身なりの主婦が台所の流しに立って、洗いものをしていた。そこへ隣室に置かれている電話のベルが鳴る。主婦は水道の水を止め、前掛けで手を拭きながら隣の居間へ移って、受話器をとり、しばらく話をする。

・・・といったどの家庭でもありそうなシーンのリハーサルを、何度もくり返していた。

まだやるの、と少し飽きてきた頃にようやく、「本番!」の声がかかった。

とたんにあたりはシンとなり、空気がピンと張った

カメラの回るかすかな音がした。

一発で「OK」の声がかかり、湧いたように辺りがざわついた。

急に飛び交うスタッフの大声、そしてカメラや照明の位置を変える音。

そんななか、案内の所員が椅子に座った監督らしき人に近づいてひとことふたこと何か言い、さらに演技を終えたばかりの主婦役の女優のところへ行ってなにか話すと、いっしょにこちらへやってきた。

「主演の新珠三千代さんです。いっしょに写真を撮ってくださるそうです」

新珠三千代は今では忘れられているが、宝塚娘役トップ出身の当時著名な女優だった。知性と品性を漂わせた人で、石原裕次郎や小林旭が売り物だった日活ではあまり出番は多くなかったが、たまに存在証明のように作られる文芸大作には欠かせない女優だった。

そんな新珠三千代さんに笑顔で会釈され、わしはゼンマイ人形のようにペコリとお辞儀をしたものの、何も言葉が出なかった。機会を逃さずサインを求めるなど、ミジンコの鼻毛ほども思い浮かばなかった。

セットから少し離と壁際へ行き、どこからか現れたスチールカメラマンが、私たちを並ばせて2,3度フラッシュを焚いたのだった。

ところでこの、受験のために上京した時のことを思い出すと、実はわしはいつも忸怩とした後悔に、チクチクと胸を刺されるような気持ちになる。

わしの生来の欠点が若さの中で丸出しになって、このとき世話になった人たちに、人間としてあるまじき非礼をしたからである。

わしはこのとき受けた大学に失敗した。

翌年、再度受験するために同じ時期に上京したのだが、このときは大学の学生寮が安い料金で利用できることが分って、R家のお世話にはならなかった。

だが親は、時間を見つけて前年のお礼に行くように言い、手土産を持たせた。

ところが私は、あろうことかR家へ行かなかった。

理由は単に、R家の人たちに会うのが億劫・・・というか気が重かったからである。当時からそういう付き合い的な行為が、私にはいちばんの苦手だった。

このときだけではない。その後、大学に入学して東京に住むようになってからも、常に心の隅にひっかかりながら、R家を訪れることをしなかった。

そうなるとますます行きづらくなって、結局いちどもR家へ足を運ばないままになってしまった。

R家の人たちにとってわしの宿泊依頼は、とつぜん持ち込まれたお荷物だったはずだ。泥臭さと青臭さの自意識を過剰にまとった未青年など、面倒くさい厄介者以外の何物でもなかっただろう。

にもかかわらず、嫌な顔ひとつ見せず親身な応対してくれた。

わしには、若いころの未熟・身勝手、浅はか・傲慢などから、おのれの人生のページをみずから汚した所業が少なくない。

何かの拍子にそれらを思い出して、思わず声にならない慚愧の声をあげる。

できることなら過去から引きずり出して打擲してやりたい。あるいは足元に引き据えて踏みつぶしてやりたい・・・・といった気持ちに駆られる。

受験で上京したこのときの思い出も、そんな遥かな過去の汚点の一つである。

胸のポケットに美しい女性とのツーショット写真を仕舞いながら・・・。

当ブログは週2回の更新(月曜と金曜)を原則にしております。いつなんどきすってんコロリンと転んで、あの世へ引っ越しすることになるかもわかりませんけど、ま、それまではね。